针灸针(一次性针灸针批发)

- 电商

- 2022-06-27 16:56:47

针灸针的基本信息

【词条中粮名】针灸针【词条拼音名】Zhn ji Zhn【词条应用领域】中医、中药技术【词条同义词】银柄针灸针【词条概念定义】是通过捻、提、插等方式刺入患者身体某些穴位进行治疗疾病的器械。它看起来像银针,所以它被命名为针灸。现代针灸针一般由针体、针尖和针柄组成。针体的前端为针尖,后端设有针柄。针体和针尖光滑,针柄有螺纹,使用时可插入并扭转。现在临床上一般不使用银针,大多是不锈钢针。对于针灸来说,银针其实不如不锈钢针,主要是太软,容易断,容易造成医疗事故;另外,银针的成本也很高。现在还有一种像金针,是金黄色的,但其实是不锈钢针,外面有黄色的涂层。在古代,人们不小心被一些尖锐坚硬的物体击中,如石头和荆棘,会产生意想不到的疼痛缓解。古人开始有意识地用一些尖锐的石头刺伤身体的某些部位或者人为地刺破身体使其出血以减轻疼痛。古籍中多次提到针灸的原始工具是砭石,称为砭石。这种石匾大约出现在距今8000年至4000年前的新石器时代,相当于氏族公社制度的后期。人们已经掌握了挖、磨的技术,可以制作一些适合刺入体内治疗疾病的精美石器。这个石器是最古老的医疗工具,石砭。人们用砭石刺穿身体的某个部位来治疗疾病。当时卞氏多用于外科化脓性感染的切开排脓,故又称针石。针灸是中医的重要组成部分,也是最古老的部分。早在春秋时期,就有擅长针灸的名医。公元前581年医生给晋景公治病时,指出他病得很重,针灸无能为力。这是史书记载的最早的案例。秦越人扁鹊是公元前5世纪至公元前4世纪杰出的医学家,他熟悉所有临床学科,并使用针灸、火针、烫汤、按摩等疗法为人治病。他用针灸对一位垂死的王子进行急救,这在历史上有所记载。汉代针灸在继承前人经验的基础上,继续发展。针灸以2000多年前写成的《黄帝内经》本书为标志,建立了比较完整的理论体系。淳于髡是西汉初年著名的医学家。他继承了战国时期老一代医生如恭城杨青、公孙光的针灸,并传授给高启、王禹等人。针灸在《难经》中占有重要地位。《难经》在《黄帝内经》的基础上,丰富和完善了针灸理论。西汉刘胜墓出土的九枚医用金、银针也标志着针灸工具的显著进步。根据《后汉书郭玉传》的记载,傅翁、郭虞写了《针经》、《诊脉法》等。互相传授的。虽然都失传了,但是傅翁“针石当前,应时而效”的高超针法依然流传。程师从伏翁,将针灸技艺传授给郭玉。在《国语》中,他是东汉(89 ~ 105)的一位内科医生。他不仅有针灸“一针烂”的本事,还深深体会到“针有分寸,时有漏针。”他认为“智慧微乎其微,可以用气巧用。针和石头之间,最细微的芒都是可爱的。当上帝在你的心中和手中,你可以得到解决方案,但不是语言。”说明针灸治疗已经达到了很高的水平,取得了显著的疗效。从西汉末年到东汉延平(8 ~ 106),针灸史上出现了一部名著《黄帝明堂经》。即《明堂孔穴针灸治要》,这是o的第一本专著

《武威汉代医简》有九篇医简与针灸有关,从中可以看出,在当时,针的保存时间很长,可以长达“煮一升米”。纸条上写着两点李三和舒菲。它的泉水,从上下文来看,也应该是穴名,只是后来的针灸著作中没有。肺穴,似乎是脾穴的一个错误。《李》中的三分,原简写为“今五寸”,也与此分异。文健还谈到了针灸与年龄的关系,这在其他针灸著作中是没有的。《黄帝虾蟆经》是针灸四时禁忌的专著。书中十分之七的内容都是插图,其中有一幅人体全身避针刺的图形,按照六十个穴位交替排列,共有六十个禁忌部位。华佗还擅长针灸。史书上说:“艾灸的话,只能用在一两个地方,每个地方只有七八强,病也要除。还是当了针,也不过一两个地方,下了针,一定许了。如果你和别人说话。病人说‘我们到了’,我们应该,把针拔出来,病已经坏了。”图像何讲解针灸的生气与疗效的关系。曹操“患寒风凛冽,每发,心乱头晕,针扎刺人,穷于手头。”张仲景对针灸也有独到的见解,以伤寒为例。热病恶寒,女子中风,发热恶寒,适于通水,热则退脉,寒则胀满,每个都有自己明确的迹象。如“刺”、“不刺”、“灸”、“不灸”、“火”、“不火”等。专文论述针灸的禁忌,成为张仲景针灸理论的又一特色。汉代针灸在继承前人经验的基础上,继续发展。艾灸是在火的发现和使用之后产生的。人们在用火的过程中,发现身体某一部位的疼痛可以通过用火燃烧、烘烤来缓解或减轻。然后他们学会用动物皮或树皮包裹滚烫的石头和沙子进行局部热熨,逐渐发展到用轻树枝或干草进行烘烤来治疗疾病。经过长时间的探索,我们选择了具有温经作用的易燃艾叶作为艾灸的主要材料,在体表进行局部刺激,使艾灸和针灸一样成为防病治病的重要方法。艾蒿因其易燃烧、气味芳香、资源丰富、易于加工和储存,成为最重要的艾灸原料。古代用的是竹壶,现代很多中医用的是竹壶,还有玻璃罐和吸气罐。《黄帝内经》《黄帝内经》成书于战国时期,是最早的针灸疗法书籍。《黄帝内经》说:“藏寒百病,艾灸为宜”指的就是艾灸。相传九针是傅创造的。九针是九种针的名称。《黄帝内经》详细描述了九针的形状,描述了大量的针灸理论和技术。二

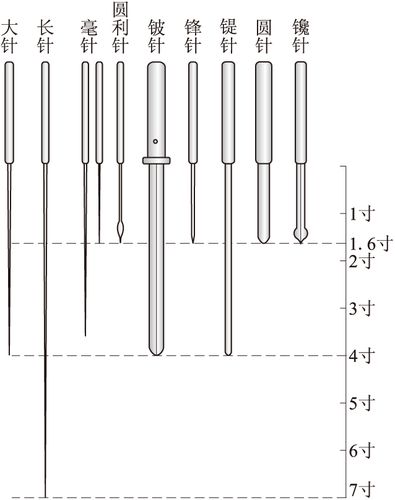

千多年来针灸疗法一直在中国流行,并传播到了世界。不过针灸及其针具的出现则更早;最早的针灸针具是砭石《黄帝内经·素问·宝命全形论篇》云:“制砭石小大;《黄帝内经·素向·异法方宜论篇》:“其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼使人热中。盐者胜血。故其民皆黑色疏理,其病皆为痛疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。”《灵枢· 九针十二原篇》:《灵枢 · 九针十二原篇》列出了针灸的名称,包括鑱(音蝉)针、圆针、 鍉(音低)针、锋针、铍(音披)针、圆利针、毫针、长针、大针。九针主要是用来针刺治病;也有的可以做外科和按摩方面的用途。《灵枢· 官针》:《灵枢·官针》:“九针之宜,各有所为;长短大小,各有所施也,不得其用,病弗能移。”指出九针的形状、用途各异,据情选用,方可去病。《山海经》:《山海经》说:“有石如玉,可以为针”是关于石针的早期记载。中国在考古中曾发现过砭石实物。可以说,砭石是后世刀针工具的基础和前身。《左传》:《左传》收录到公元前550年的一段史料提到“美疢不如恶石”。公元2世纪服虔注:“石,砭石也。”等等。 跨湖桥文化先民使用骨制针灸针”距今8200—7000年的跨湖桥文化先民已经制造了世界最早的独木舟,并用网捕鱼,已经有世界最早的制海盐的技术,因此,他们很可能是最早使用砭石的先民,但是在跨湖桥文化出土文物中并没有发现砭石。然而在对一批不知用途的骨器进行仔细审视后发现,这是探索多年的最早用于治病的骨针,即跨湖桥文化遗址出土的A、B型骨锥和A、B型骨钉形器。跨湖桥文化按陶器分为三期,第一期距今8200—7800年;第二期距今7700—7300年;第三期距今7200—7000年。三期文化层中都出土了针灸针,如图1和图2。A型骨锥,共16件,由肢骨片切而成。图1中12件和图2中2、5、9件均为A型骨锥。其中图1-1、1-7、1-11和图2-2共4件属第一期;图1-5属第二期;图1-2、1-3、1-4、1-6、1-8、1-9、1-10、1-12,图2-5、2-9共10件均属第三期。三期A型骨锥之间无明显差异。长度最长为19.5厘米cm、最短为4厘米。刃部磨制程度不一,少数尚未磨制。A型骨锥功能与内蒙古多伦旗头道洼遗址出土的砭石功能相同。B型骨锥,共5件,利用动物、鱼骨的自然形态,磨成尖锐形态。图2-4属第一期;图2-6、2-8属第二期;用2-3属第三期。三期无明显差异。最长11.1厘米cm、最短7.5厘米。其功能与A型骨锥一样,主要为刺破肿疡和放血。放血后的伤痕有长期刺激穴位的作用。跨湖桥文化遗址还出土了A、B型骨钉形器,由骨壁较厚的肢骨锯切、精磨而成。造型圆润、规整,器壁光亮,尖部较钝。由于长期使用,骨钉形器表面有如玉器长期把玩后的包浆。A型与B型的区别是A型有“钉头”。骨钉形器最长13.5cm、属B型,最短6.5cm、属A型。第一期文化层中有2件B型钉形器;第二期文化层中有1件B型钉形器和3件A型钉形器;第三期文化层有7件A型钉形器和1件B型钉形器。A、B型钉形器在三期文化层中分布的消长关系反映了器形的演化关系。钉形器与山东日照龙山文化层中出土的尖端为圆形的砭石具有相同的功能。其作用与针具中的鍉针类似,着重于用力刺压穴位皮肤,但一般不刺破。跨湖桥文化遗址还出土了一批木钉形器和D形木锥,它们的形态与骨锥和骨钉形器相同,功能亦相同。内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址:1963年,在内蒙古多伦旗头道洼新石器时代遗址中发现一根长4.5cm的砭石,一端扁平有弧形刃,可以用来切开脓疡,另一端为4菱形,可以用来放血。山东日照县龙山文化遗址:在山东日照县龙山文化遗址墓葬中出土了二根砭石,长度分别为8.3cm和9.1cm,尖端为三棱尖锥形和圆形。这二例新石器时代晚期之末的砭石,当时将针灸医学的历史推前到距今4000多年前。殷周砭石针:近年出土的殷周随葬品中,有一种柄部雕作动物形态的玉制弯锥器,器形精美,据有关专家认为当是奴隶主专用的砭石针。如殷墟出土的原名“玉虎”,全长6厘米,虎作匍伏状,嘴下有穿孔,尾为锥体,锥角约40°。殷墟西区出土的一件原名“玉鱼”,近鱼口处穿孔,鱼身有鳍纹,鱼尾之外附加一鸟嘴形弯锥,锥角约45°等等。这些随葬品形小巧,针身细长而锋利,不可能是兵器、饰物或生产工具,当是为奴隶主制作的精美医疗工具--针石。西周青铜针:1988年8月在广西武鸣县马义乡一处西周墓葬群中发掘出土青铜针两枚。据鉴定,确认为西周时期的针灸针。中山靖王刘胜墓:1968年河北满城中山靖王刘胜墓(公元前113年前)出土了4根金针和5根银针,这是至今发现的最早的金属针具。 “絮刺”:近代杨永璇先生将七星针叩刺出血后再拔罐的刺法称作“絮刺”。这一名称使很多人感到费解,为什么会用这个“絮”字作刺法名呢?《针灸甲乙经· 卷五·九针九变十二节五刺五邪第二》中指出:“员针者,取法于絮针……锋针者,取法于絮针。”对《灵枢· 九针十二原篇》中的九针内容作了诠释。这些内容被后世针灸著作纷纷转载,如《针灸大成·四卷·九针式》亦照此转录。从中不难看出,我们现在使用的针灸针,有些原是从絮针发展而来的。七星针叩刺:从针刺的操作来看,如刺得轻就似“员针按摩分间,不得伤肌肉,以泻分气”;刺得重,则似锋针“写热出血,发泄痼病”,兼有员针与锋针的刺法,而七星针最初的雏形,用的就是絮针,将几枚絮针扎缚在一起针刺。后来将五枚针扎在一起的称作梅花针,七枚针的就叫七星针。 古代针灸针具与跨湖桥文化针具之比较古代针灸针具品种有九针,本文仅介绍相关者。三棱针即古代“九针”中的锋针,针身呈三棱形,针尖三面有刃。现代多用不锈钢制,长约6cm,主要用于“放血疗法”。现代讲究消毒严格,其实在没有传染病时,三棱针放血疗法并不要求严格消毒,相反,希望伤口有轻度感染,红肿,以达到长期刺激穴位治病的目的。骨锥的作用应和它相同。鍉针亦为古代“9针”之一。《黄帝内经·灵枢·九针十二原》:“鍉针:长三寸半……锋如黍粟之锐,主按脉勿陷,以致其气”。鍉针用金属、硬木或骨制成,其尖部尖而不锐,曲率半径如同黍、栗,因此不用力是刺不进皮肤的。但是鍉针尖部按压穴位,并适当旋转时,针尖亦可进入皮肤约0.1cm左右。与三棱针不同之处是鍉针非常讲究补写手法,“烧山火”、“透天凉”是手法中的极致。骨钉形器应是鍉针之源。钉形器从B型该化为A型,这和它的操作手势变化有关。鍉针操作姿势:用拇指和中指夹住针身,食指压在针钉部,针尖对准穴位。拇指和中指除了扶持针身外,还可以捻转针身;食指主要是下压针身。骨钉形器从B型演化为A型,说明跨湖文化先民已在实践中知道必要时下压钉形器可以增加针刺的疗效,因此钉形器中无钉头的B型最终被有钉头的A型取代。从跨湖桥文化出土的针灸针具看,已经相当系统和完整。因此在跨湖桥文化之前应当已经有更原始的针灸出现。这有待于进一步考古研究。八千年前跨湖桥先民已掌握原始针灸技术跨湖桥遗址出土的部分骨器、木器与后来针灸针具造型极为类似,浙江大学地球科学系教授柳志青研究推断:跨湖桥先民已掌握原始针灸技术比已发现的砭石针具早了4000年。对于跨湖桥遗址出土的一些奇形怪状的骨器和木器,考古专家们至今还无法解释它们的用途。浙江大学地球科学系教授柳志青一直醉心于研究这些器物,最近,他发现其中一些骨锥、骨钉形器和木锥、木钉形器的造型与后来的针灸用针十分相似,并由此推断:八千年前的跨湖桥人已经懂得用针灸祛除疾病。据了解,针灸学是中医学最古老的组成部分,二千多年前成书的《黄帝内经》标志着针灸学建立起较为完整的理论体系。另据考古资料记载,山东日照龙山文化遗址墓葬中出土的两根砭石,其顶端为三棱尖锥形和圆形。这两例新石器时代晚期的砭石,是早期的针灸针具,它的发现将针灸医学的历史推前到距今四千多年前。那么早在八千年前的跨湖桥人是否可能懂得原始的针灸治疗技术呢?对此的答案是肯定的。中医界普遍认为,砭石治病来源于我国东部沿海以渔业为主的民族。《黄帝内经》曾记载说:“其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼使人热中。盐者胜血。故其民皆黑色疏理,其病皆为痛疡,治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。”也就是说,东部沿海的渔民很喜欢吃咸鱼,因为吃鱼容易让人体内产生热毒,致使长出一些脓疮,而砭石疗法刚好可以治这种热毒。从当时的古地理环境看,萧山跨湖桥文化遗址就在海边,具有发明早期针灸的环境和条件。目前的考古研究表明,当时的跨湖桥人不仅懂得制造世界上最早的独木舟和渔网,也掌握了世界上最早的制盐技术,那么凭他们的聪明才智也完全可以掌握早期针灸治疗技术。跨湖桥文化遗址出土的文物中,专家们并没有发现砭石。但通过对大量出土骨器和木器的对比研究,终于在出土文物中发现了一些与砭石相同形状的器物,主要有骨锥、骨钉形器、木钉形器。古代针灸针具品种有“九针”,其中,“锋针”针身呈三棱形,针尖三面有刃,现代多用于“放血疗法”,而跨湖桥文化遗址出土的一些骨锥呈三棱形,与锋针造型极为相似。“鍉针”通常用金属、硬木或骨制成,其尖部尖而不锐,一般不用力是刺不进皮肤的。在跨湖桥遗址出土的骨钉形器有的是由骨壁较厚的肢骨锯切、精磨而成,造型圆润、规整,器壁光亮,尖部较钝,因为长期被使用,骨钉形器表面还呈现出一种有如玉器被长期把玩后的包浆状。它的作用与鍉针类似,都是着重于用力刺压穴位皮肤,但不刺破,而同期出土的木钉形器也是同样构造。跨湖桥文化遗址出土的针灸针具比山东日照龙山文化遗址墓葬发掘的砭石早了4000年,而且从跨湖桥文化遗址的文化层分布来看,其“针灸针具”尖部还有一个形状演变过程,这说明古人的针灸技术也在不断探索完善。

现代针灸使用的针有哪些类型?

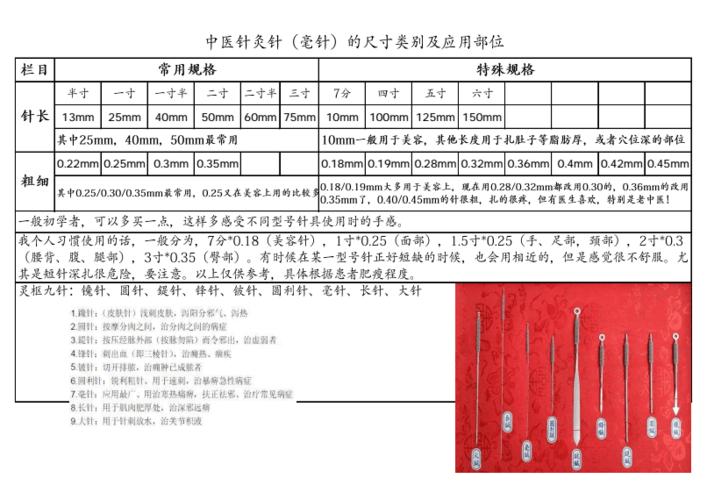

现代常用的针大体可分为三种:毫针,长短有5分到3寸5分不等的几种,粗细也有26、28、30号等的分别,针身圆滑,用各种金属丝制成,一般是用肢旁不锈钢丝制的。这是目前应用最广的一种针;三棱针,针身呈三角形、三边有刃、粗细长短也有不同,多用于实热病、浅刺放血,以泻血热;皮肤针,又名“小儿针”,是用五、七枚小针嵌在一端如莲蓬状的针柄上制成(装五枚的称为“梅花针”,七历御橡枚的称为“七星针”),多用于怕拆伍痛的妇女、幼儿,轻轻敲打,安全有效。

针灸针规格是怎么规定的?选择都要注意什么

常用的针灸针有下面这几此闭种:0.25、森嫌裂0.30、0.35(直径:毫米)规格,长度(单位mm)分别为13(1/2寸)、25(1寸)、40(1.5寸)、50(2寸)、60(2.5寸)、75(3寸)等。如直径0.30的2寸针,规格的表示方式为:0.30x50mm。由于单位是毫米,所以对精度要求的也比较高,在选择时尽量选择如云龙等那样的做的比较大的牌子,比较放心点者塌。

上一篇:护眼仪(近视眼治疗仪器哪种好)

下一篇:坐便椅(老年人大小便坐便椅)

- 人参与,0条评论

发表评论