玻璃(雕花玻璃隔断效果图)

- 电商

- 2022-06-10 06:20:20

玻璃都有什么用途?

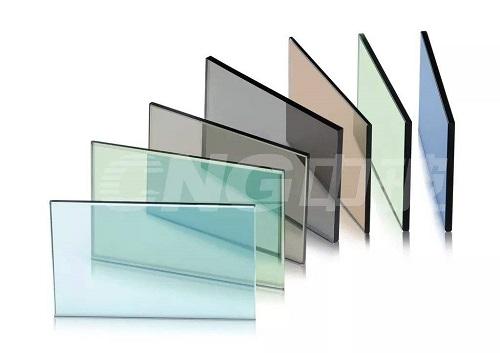

玻璃是一种无定形的无机非金属材料,具有良好的透明性和化学稳定性,在日常生活中应用广泛。如各种玻璃器皿、餐具、杯、盘、碟等玻璃日用品和装饰品;制作精美的艺术玻璃、花瓶和人造玻璃宝石;以及极其普通的灯泡、灯管、显示器等。1.平板玻璃平板玻璃是传统的玻璃制品,无色透明,光滑平整,无缺陷。主要用于门窗,起到透光、防风、保温的作用。2.压花玻璃压花玻璃又称花纹玻璃、滚花玻璃,由于表面有花纹,透明但不透明,在一定程度上可以阻挡视线。主要用于门窗、室内隔断、浴室、卫生间等。3.中空玻璃中空玻璃由两层或多层普通平板玻璃组成,其隔音隔热效果高于单层玻璃。主要用于采暖、空调、消声设施的外玻璃装饰。值得注意的是,中空玻璃的光学性能、导热性能、隔音系数要符合国家标准。4.钢化玻璃钢化玻璃又称钢化玻璃,厚度为2-5mm。其抗弯强度和抗冲击强度比普通平板玻璃高3~5倍,破碎后不会直接脱落,而是网状裂纹。主要用于门窗、隔墙、柜门。5.切丝玻璃又称防碎玻璃,其特点是耐火性能优越,能阻隔火焰,高温燃烧时不会爆裂,破碎时不会造成碎片伤人。另外有防盗性能,玻璃切割,铁丝网阻挡。主要用于屋顶天窗和阳台窗户。6.高性能中空玻璃高性能中空玻璃不仅将干燥的空气密封在两层玻璃之间,还在外层玻璃的中间空气层一侧涂上一层热性能良好的特殊金属膜,可以阻挡太阳紫外线进入室内的能量。主要用于玻璃屋或采暖、空调、隔音设施的外玻璃装饰。7.玻璃马赛克玻璃马赛克又称玻璃锦砖或玻璃纸皮砖,是一种小型彩色装饰玻璃。特点:具有色调柔和、简洁、典雅、外形美观、化学稳定性、冷热稳定性好等优点。用于室内装饰和阳台装饰。其抗压强度、抗拉强度、初霜温度、耐水性、耐酸性都要符合国家标准。8.夹层玻璃夹层玻璃是安全玻璃的一种。其主要特点是安全性好。破碎时,玻璃碎片不会散开,只会产生放射状的裂纹,不会伤人。它主要用于户外的门窗。

玻璃的种类有哪些?

玻璃的种类如下:1。隔热玻璃:隔热玻璃是美国人在1865年发明的。它是一种新型建筑材料,具有良好的隔热、隔音、美观和适用性,并能减轻建筑物的自重。它由两块玻璃,高强度高气密性复合胶制成,玻璃片与含有干燥剂的铝合金边框粘合,是一种高性能的隔音玻璃。2.夹层玻璃:夹层玻璃是由两片或多片玻璃,中间夹有一层或多层有机聚合物中间膜制成的复合玻璃制品。经过特殊的高温预压和高温高压处理,玻璃和中间膜永久粘合在一起。3.钢化玻璃:钢化玻璃表面有压应力的玻璃。也被称为钢化玻璃。钢化法强化玻璃始于1874年的法国。4.聚晶玻璃:聚晶玻璃是由普通玻璃制成,用聚晶玻璃漆制成各种不同风格的碎片。永不掉色,是全新的装饰材料。5.夹胶玻璃:夹胶玻璃也叫防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热至赤热软化状态,再将预热的铁丝或铁丝网压入玻璃中间制成的。其特点是耐火性能优越,能阻隔火焰,高温燃烧时不爆裂,破碎时不会造成碎片伤人。

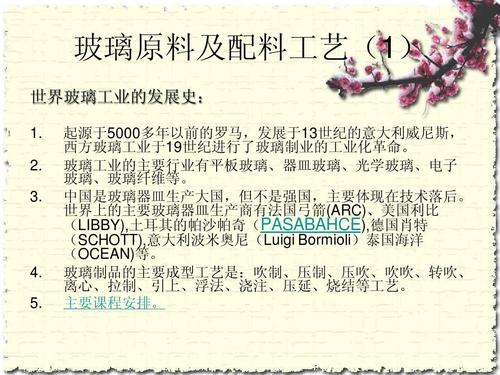

玻璃的起源与发展历史

在现代日常生活中,玻璃是最常见的常见材料,所以大多数人都认为玻璃和塑料一样,是近代发明制造的廉价常见之物。其实在公元前2500年之前,就已经有玻璃制品了。根据考古资料,最早的古玻璃出现在幼发拉底河和底格里斯河,也就是美索不达米亚。公元前10世纪以后,古希腊和罗马也成为玻璃技术的发展中心。后来,制造玻璃的技术传到了地中海沿岸和附近的一些国家。那么中国古代的玻璃制品起源于什么时候呢?如果要追溯中国古代玻璃的源头,确实有很长的发展历史。1.关于中国古代玻璃的起源根据文献记载,中西文化交流始于公元前2世纪的汉通西域。因此,许多学术和西方学者一度认为中国古代玻璃或玻璃制造技术是“西汉张骞下西洋后从西方传入的”。事实上,在西周时期,我们古老的祖先就已经掌握了玻璃制造技术。众所周知,玻璃是一种无定形的固体熔体。在古代,它主要是应时(应时的主要成分是二氧化硅)和一些矿物质,如方铅矿(主要成分是硫化铅)或碱性盐(如钾和钠)熔融的产物。它属于硅酸盐体系,和陶瓷一样。从新石器时代到仰韶文化,陶器发展到彩陶,可以说是“釉”的萌芽。到了商朝,又出现了绿釉瓷。比如1965年,河南郑州出土了一枚商代青釉印章。除了口部和肩部的薄釉外,还有五层深绿色的厚而透明的玻璃釉。据考古资料记载,殷商时期青瓷器的烧制温度已达1100-1200,并有耐火坩埚。西周、东周时期炉温较高,烧制青釉器时形成的釉滴过高。通过科学测试分析,釉滴的成分只是硅酸钾钙,已经是一种玻璃状物质,可能是中国最早的古玻璃。平顶山西周晚期应国墓地出土的珠子与玻璃大致相同,唯一不同的是熔化玻璃需要——耐火坩埚。因此,推断中国

古代最早的玻璃制造技术应是从青釉器的瓷釉技术演变而来的。根据考古发掘资料,在中国绝大多数的省、自治区都出土有玻璃器物,时代从西周到明清。但是为了溯源中国玻璃的起源,小编只摘录了汉代以前出土的玻璃器物(如下表)。从上表来看,出土的汉代以前的玻璃器物,有的被称作料器,有的被称作琉璃,这里要解释一下,对于出土的不透明而少光泽的玻璃饰物在考古界被称作“料器”,而对于出土的半透明的并有玻璃光泽的珠、管、壁、以及装饰建筑物的带釉陶器,则被称作“琉璃”,对于那些出土的透明且与近代制作相近的玻璃器皿才被称为玻璃。我们再根据玻璃器物出土时间的先后顺序,以及出土玻璃器物的特点来看,玻璃经历了从最初不透明、少光泽的料器小件,到半透明、有玻璃光泽的琉璃饰物,最后才到透明的玻璃器皿,其实这反映了我国古代玻璃技术和我国古代科学技术的发展进程宝鸡西周墓地出土料管串饰二、关于中国古代玻璃的发展在生产工艺方面,玻璃制作工艺与冶金技术有着密不可分的联系。在古代,制造玻璃的主要原料是石英,而石英砂的熔点为1750℃,这么高的温度在古代是达不到的。但是得益于中国古代有着非常高超技术水平的冶金技术。如在商代时期,先民们就已经懂得助熔剂的使用了,他们在铜中加入铅或锡,或者是同时加入铅、锡用以降低了铜的熔点,使铜的融化温度从1100℃降到了800℃左右,同时这也使得铜的硬度增加,因此殷商时期的先民们才得以制作出了很多精美、各种造型奇特、花纹繁复、胎体薄而均的、形体很大的青铜器。因此在制造玻璃的工艺中,先民们也在原料中加入草木灰、氧化铅和硝石等助熔剂,用以降低石英砂的熔点:如安徽亳州出土的属春秋末战国初的半透明眼珠,经科学检测和分析,是目前发现的最早的铅钡硅酸盐玻璃品;又如湖南长沙资兴属东周墓葬出土的琉璃壁、其化学成分也是铅钡硅酸盐玻璃系统;据统计,有100多座墓葬中均出土有具有中国特征的玻璃壁、珠、印、剑管等200多件,可以说,在战国中期,中国已建立起了铅钡硅酸盐玻璃业。如1965年在湖北江陵望山1号楚墓中出土的越王勾践剑格上镶嵌的2块小小的蓝色玻璃,是中国现存最古老的玻璃。越王勾践剑 玻璃镶嵌而中国现存的最早的玻璃器物中最多见的是一种镶嵌式的玻璃珠,如1976年在著名的湖北随州曾侯乙的属春秋末期的一座墓葬中就出土有100多颗镶嵌玻璃珠,因在单色玻璃珠上嵌进另外多个不同于母题颜色的玻璃,这些被嵌入的玻璃形成多个同心圆图案,乍看类似动物的眼睛,所以又被称为“蜻蜓眼”。这种镶嵌玻璃珠极为复杂,整个工艺流程全靠手工制作,不仅精致华美,而且在当时也是很名贵、稀有的物品。曾侯乙墓出土春秋时期的“蜻蜓眼”玻璃珠如西汉皇族淮南王刘安在《淮南子.览冥训》就多次提到“随侯之珠”,并与和氏璧相提并论:“譬如随侯之珠,和氏之璧,得之者贵,失之者贫”。及至汉代时,玻璃制造技术已经达到相当高的水平,出现了很多独具特色的玻璃制品。如广州西汉初年南越王墓出土了11对牌饰,均是鎏金铜框蓝色板块玻璃,玻璃厚薄一致,色泽晶莹,透明如镜,其中包含的气泡很少。经过科学检测和分析,这些蓝色玻璃就是国产的铅钡硅酸盐玻璃。当然了这还算不上真正的平板玻璃,但是这种具有高超的玻璃制作工艺,为后世的玻璃制造奠定了坚实的发展基础。广州西汉初年 南越王墓蓝色板块玻璃可见,我国的玻璃制造技术并不是自“张骞通西域”后从国外输入,而是萌芽于西周时期,并在春秋战国时期得到了较大发展,先民们采用在青铜制作技术和炼丹术中使用的氧化铅做助熔剂,制造出了独具本土特色的真正玻璃——铅钡硅酸盐玻璃。后来还采用了硝石做助熔剂而形成了钾硅酸盐玻璃,这两类玻璃发展到汉代时,制作工艺已经相当高超。并外传到了朝鲜半岛、日本、东南亚和中亚地区。

上一篇:戊胺(乙二胺价格)

- 人参与,0条评论

发表评论