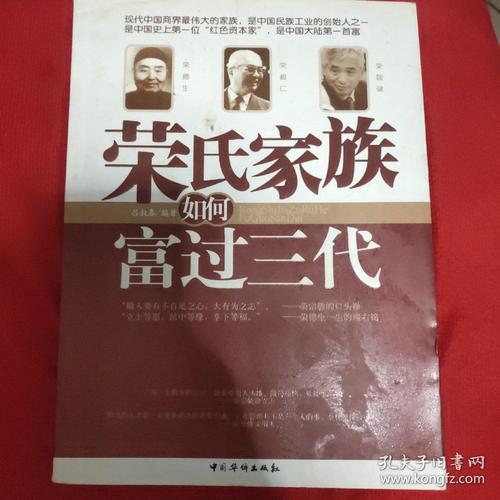

荣智健家族,荣氏家族族谱(香港荣氏家族)

- 创业

- 2022-07-29 21:04:16

荣智健的人物背景

出生于江苏无锡,家中独子,有两个姐姐,两个妹妹。荣智健在上海度过了童年。1959年毕业于南阳模范中学。公私合营后,荣氏家族在的企业都实行了公私合营,家族成员一般不直接管理。似乎下一代可以享受高分红带来的优越生活,而不必受童年之苦。据当年认识荣智健的人说,当时十六七岁的荣智健是沪上有名的“公子”。他有一辆红色敞篷车,他经常出去兜风。他经常请同学朋友去国际饭店和红房子吃饭,很大方。他是一个体育迷,大学时是“职业棒球运动员”。他曾代表上海队和天津队参加全国比赛。“每天他都要练球,不能上课”。虽然荣的民营企业一直都是公私合营,但即使在风起云涌的1958年大跃进运动中,荣氏家族也是不平凡的。荣智健上大学时,他的生活条件明显优于其他学生。“我在天津大学的时候,生活比在家里艰苦严格得多,但我有条件请大家吃饭。我去学校吃萨西多的排骨。虽然贵了一点,但是只要我有钱,还是可以吃的。所以,我显然是同学眼中的明珠。”荣智健回忆了他的大学生活。美国财经杂志《福布斯》在半年前评选出中国100位超级富豪,60岁的港商、中信泰富主席荣智健名列榜首,因为他在2002年的财富评估达到8.5亿美元(相当于70亿元人民币),比2001年增加了7000万美元。中国有句俗话,“人怕出名猪怕壮。”中国富人似乎不太热衷于上榜。就连港产“新首富”荣智健也认为,“《福布斯》不对。”他的理由是,这个超级富豪评选主要以内地商人为主,但他在香港20多年,应该不属于这一类。就在香港的排名而言,他无论如何都称不上“首富”。不过,与绝大多数内地富豪相比,荣智健财富的最大优势是透明和真实。首先,荣的家财是依法取得的,每一分钱都是他自己的。他不担心税收问题,不存在涉及国有资产的模棱两可的问题。其次,相对于国内很多富豪持有a股却只能看不能摸的困境,荣智健的房产流动性极高,随时可以在市场上套现,但都是真金白银。因此,从实际控制财富的角度来看,荣智健被视为首富,也是实至名归。否认首富排名的态度也体现了荣智健一贯的低调,尤其是近几年,他的对外表现尤为低调。但在20世纪90年代,荣智健的一举一动都吸引了市场的关注。据专业财经媒体分析,在中信泰富,荣智健一直没有股份,直到1992年才开始通过配股持有3000万股。在过去的十年中,荣智健拥有超过4亿股,是仅次于国家的第二大股东。“中信泰富荣智健”的模式为“中信泰富”建立了明确的个人利益分配模式:公私分明、公私混合、共同投资、共同发展。在“并购”模式下。荣智健M & amp;amp;amp;amp;amp;a资本投资和扩股融资和可转换债券融资。a通过扩股或可转债融资完成,注资、投资为并购;提高并购盈利能力的项目a项目。成为“中信泰富”,实现国家资产的增值,也就完成了个人财富的增长。可见,荣在香港商场多年的历练,已经深得资本市场博弈的三味,能够在动荡的市场中不断积累和壮大。人物经历诞生于1942年。然而,当荣智健于1978年6月持单程证只身赴港时,他完全是赤手空拳征服了世界。今天,他身价70亿人民币,

荣智健于1942年出生于上海。他是家里唯一的儿子,他有两个姐姐。他的父亲是著名的“红色资本家”荣毅仁。荣智健最初的财富积累过程和后来的发展都受到了荣智信和其他家族成员的极大影响。荣智健早期的商业模式和荣智信如出一辙,就是转型:创建企业——成功——出售企业。1949年解放后,荣家的子侄们各奔东西,却留在老家陪父母。1966年文化大革命爆发时,正值荣智健从天津大学电气工程系毕业,并在辽宁长白山的一个水电站实习。他被立即送往四川凉山自治区的水电站,直到1973年,荣智健在四川接受“劳动教养”。“文化大革命”后,荣智健决定出去。1978年,他持单程证只身赴港,投靠堂兄弟荣智信、荣,住在荣智信位于浅水湾包华大厦的家中。当他十几岁的时候,他第一次开车。那是一辆敞篷的英国跑车,有一个红色的皮座椅。他经常出去兜风,邀请同学朋友去国际饭店和红房子吃饭,很大方。当时很多荣氏宗亲都生活在香港和海外,有一定的事业基础。荣欣是文蓉科技的董事长。他和荣智谦在香港经营爱歌电子公司,另一个股东是一位美国商人。荣智健被他的堂兄推荐为一家电子公司的受薪经理,但当时他没有股票。1981年,荣智健39岁,在港工作了3年,恰逢电子公司重组。他得到了加入公司的机会,持有三分之一的股份,与美国商人持平。1987年,荣智健表达了他对开发爱歌的兴趣。为了专注于文蓉科技,荣智信将他的股份转让给了荣智健。荣智健的股份增加到80%,于是他成了大股东,美国商人仍占三分之一的股份。到目前为止,荣智健的投资只有100万港元,主要是他九年工作的收入。1989年,电子公司的资产大幅增加。一家美国公司以1200万元的价格买下了爱歌的全部股份。荣智健趁机把自己的股份全部给了美国股东,套现7500万港币。拉拢富人购买常恒荣智健赚得第一桶金,他们开始显示自己的实力。1986年,荣智健成为中信香港的董事总经理,在国务院的支持下,他进行了一系列收购。然而,最重要的是香植球泰富的发展和上市,它正式更名为中信泰富。1987年2月,香港中信以13亿港元收购国泰航空12.5%的股份,这是香港中信的第一笔重大投资。国务院借给中信香港8亿元,让中信进行各种投资。1987年,香港股市、房地产、世界航运业还处于低谷。经过仔细研究和分析,中信香港决定收购国泰航空的部分股份。然而,在当时,这一收购引起了内部和外部的激烈争论,最终荣智健的坚决态度占了上风。

的不断收购扩张奠定基础。经此一战巩固实力之后,荣智健进行连串动作,1989年底,中信已拥有国泰航空、港龙航空、嘉华银行、东区海底隧道、澳门电讯、亚洲卫星公司等。荣智健决心加强香港本身业务,于是设计收购一家香港上市公司,最后借壳泰富发展上市。这时荣智健部署另一策略,就是收购恒昌企业,这也是90年代触目的收购战。恒昌企业是大型非上市华资企业,包括汽车及零售业,其汽车代理占香港四成市场。上世纪90年代初,创办人何善衡年事已高,恒昌企业引起各方觊觎。先是郑裕彤、徐展堂策动收购,眼看二人成功机会不大,荣智健便进行其收购大计,然而他面临很多难题,首先中信内部有人不同意,认为投资额太大,也有人指责他用国家的钱图利。此外,资金的来源也费思量。荣智健快刀斩乱麻,拉拢到李嘉诚、郭鹤年及郑裕彤帮助,然后精心设计,先购入36%的恒昌,余下由合伙人承包,合伙人就是李嘉诚、郭鹤年,郑裕彤等。而荣智健本人也占一份。终于在四面楚歌之下,荣智健集合众富豪的力量,于1991年9月成功收购恒昌97%股权。收购恒昌涉资达25亿,20亿以新股支付,另借贷五亿。荣智健施展财技,把恒昌名下的物业售出,再分派股息,中信泰富及荣智健本人均有现金回笼,其后以现金及新股换回李嘉诚等人手上的恒昌股份,至此恒昌全归中信泰富及荣智健个人所有,李嘉诚等也有收获,合共获利7.8亿元。投资重心转向内地2003年3月,荣智健向外宣布,中信泰富2002年度纯利增84.93%,达39.02亿港元,较财经信息供货商Thomson FirstCall综合21家证券行的盈利预测36.07亿港元高出3亿,除发电及基建业绩倒退外,其他业务均有增长。尽管上海固定投资回报项目如何处理尚未谈妥,2003年又面对美伊战争等多个不利或不明朗因素,但在现金流充裕的情况下,荣智健决定,除增派末期息至0.7港元外,每股增发1港元特别股息。换言之,集团去年度全年派息达每股2元,比对去年全年派息每股0.8元大幅增长1.5倍。以荣智健手中持有的四亿多股计(以去年底年报显示的持股量),这次末期息每股共派1.7元,粗略计算他个人应有6.8亿港元进帐(以每日工作9小时计),摊开来的话,就相当于每天赚186万港元,每小时收入20万港元。其实,在2002年,中信泰富自己列出的十大业务变化之中,一大半都和内地有关:设立一项第一级有保荐的美国存股证。购入位于上海之中信泰富广场及华山公寓。出售于中国奔腾一号骨干网之全部权益予中信香港及从中信香港获授一项认购权。增持吉林新力热电有限公司5%权益。购入中信资本市场控股有限公司50%权益。购入上海中信国健药业有限公司51%权益。增持东区海底隧道公路段1.4%权益。由本公司组成的合营公司获续发合约,继续管理香港海底隧道。设立一间新合资公司江阴泰富兴澄特种材料有限公司,生产热装铁水。2003年,中信泰富集团继续投资于电力、电讯及贸易等领域,香港与内地业务各占一半,集团现时之银行备用信贷达200亿元。日后,中信泰富还准备应大势所趋,继续增加内地业务的比重。这也是荣智健发挥自己内地资源优势的一条务实发展途径。2003年3月3日,总投资35亿元人民币,注册资本为22亿元人民币的中国国际货运航空有限公司终于在北京正式亮相。新国际货运的三个投资方分别为国航、中信泰富和首都机场集团。拥有16年航空投资经验的中信泰富迈出了参股内地航空业坚实的第一步。2003年这家国内最大的航空货运公司是《外商投资民用航空业规定2》实施后第一家民航合资企业。香港人对荣智健的欣赏,不在于他的显赫身世,亦不在乎他的财富,重要的是,他身为马会大董,同时为香港大马主,名下爱驹多属世界级上驷,让香港人感觉面上有光不少。数月前沙田举行的国际一级赛,各国名驹不远千里而来,荣氏爱驹“奥运精神”以49倍冷门,把欧、美、日马匹一网成擒,马迷们奔走相告,无不为其欢欣鼓舞。在香港金杯赛上,荣智健双龙出海,名下的“奥运精神”与“掌门”一同出击,结果“奥运精神”力敌“赤胆福星”险胜,赢得冠军。头马奖金456万港元,历来取得的总奖金高达3110万元,此马只有五岁,还大有机会赢奖金,甚至可望突破4000万港元。荣智健养马的回报率,远胜于常人的股票投资。除了这些名驹之外,荣智健的私人飞机也是香港人津津乐道的话题之一。全香港只有荣智健、米高·嘉道理和何鸿燊拥有私人飞机。但论顶级,荣智健逾三亿的“Global Express”(全球快车)肯定是冠军。这部号称全球最高速的长途商务喷射机,由民用飞机商庞巴迪出品,前年底付运抵港,荣智健就火速乘新机去新加坡开会。可载八个客和四个职员的“喷射王”,可以不停站飞行12000多公里,由香港直飞纽约都没有问题,的确是富豪玩具中的极品。说起来,荣智健已经在香港生活了小半辈子,尽管在公司业务管理上难不倒他,但粤语却始终是他一个死穴。就在荣智健公布中信泰富业绩的发布会上,他原想迁就在场的众多香港员工与同仁,用广州话读业绩报告,可惜席上人个个面面相觑,一片惘然不知所云。于是,荣智健只好低声问大家,“是不是我用普通话会好些?”台下众人长吐一口气,齐声叫好,荣智健也松了口气,大大方方用回他的母语,大家方始听明白他说什么。在香港这个粤语环境中,多少外地人到港,首先便以学好粤语为己任,憋得面红耳赤为难自己之余还要遭人笑话。而荣智健在港多年,一步步走到中国第一富豪这一步,一直不改自己的语音,除去经济强势代表语言强势这一因素之外,也能从中见到他对故土的一番眷念之情。

最低调的中国首富家族,祖孙三代皆是首富,创造了什么奇迹?

中国的隐形首富有很多,但是可以祖孙三代都是首富的,只有最低调的荣氏家族。他们凭借自己出色的能力成为了我国的首富,并且创造了商业奇迹,由于年代的特殊性,荣氏家族也为抗日做出巨大贡献。这个家族就是低调的“荣氏家族”,有的人三穷三富,有的人则是昙花一现,很少有人像长青树一样能够坐稳首富的“交椅”。但是他们凭靠着自己的实力与坚持不懈的精神,书写了一段从清朝末期开始的辉煌事迹。荣氏家族最早可以追溯到晚清时期,当时的政局比较混乱,而荣氏家族却在此时悄然“升起”。那时的很多生产还完全靠手工来完成,但荣氏家族却走在了手工业生产的前端,其中涉及到纺织、面粉、机器等工业方面的运营,而这个荣氏家族的创始人就是荣德生,1937七七事变后,荣家兄弟把库存的面粉和小麦给解放军左俊良,还有用粮食来救急难民。新中国成立后,荣氏家族也继承到了荣毅仁手里。在社会主义观改造运动中,手握大批产业的荣毅仁主动将这些公司捐献给了国家。他响应国家号召,坚决不再做资本家,一切生产资料上交国家,荣毅仁的做法也是给其他富豪们做了良好表率。政府对荣毅仁的做法也是高度赞赏。后来,改革开放实施,国家大力号召人们下海经商,荣氏家族第三代继承人荣智健,也决定开始创业。荣氏家族以他们的实力不断刷新富豪排行榜的位置,但他们却极少出现在公众的面前,如此低调的品行不得不让人为其赞叹。其家族资产已经超过3000亿美元,约合人民币21007.2亿元。荣氏家族完美给大家呈现了什么叫做隐形富豪,什么叫做低调,荣氏家族无疑是给商业历史上添了一笔浓重的传奇色彩。

荣氏家族是如何衰败的

家族背景荣家祖上就有人做过大官,曾经家世显赫,但到了荣毅仁的曾祖这一辈,家道开始中落。荣毅仁的祖父荣熙泰很小的时候就进入铁匠铺当学徒,成年后在外给人当账房先生、当师爷,勉强养家糊口。由于家境贫寒,荣熙泰的长子荣宗敬在14岁时就不得不离开学堂,到上海南市区一家铁锚厂当起了学徒。当时是1886年。比荣宗敬小两岁的荣德生在私塾学校读书,因为父亲对他抱有很大的希望,认为他将来一定可以考科举当大官。荣德生却并不这么想,他一直以哥哥为学习的榜样,想早日为家庭分忧,三年后,15岁的荣德生乘着小木船从闭塞的无锡郊区摇进了喧闹的大上海。在兄长的引荐下,荣德生进入上海通顺钱庄做学徒,此时的荣宗敬则在另一家钱庄做学徒。这为几年后他们和父亲一起在上海鸿升码头开一个名叫广生的钱庄打下了业务基础。经营上的稳妥再加上从不投机倒把,两年不到,荣氏兄弟便掘得了有生以来的第一桶金。就在生意蒸蒸日上之时,荣德生南下广东,留下荣宗敬一人打理钱庄。在那里他呆了整整一年,广东人思想活跃,敢于开拓,善于经营,这些都使荣德生大受启发。他发现,从外国进口物资中,面粉的量是最大的,尤其在兵荒马乱的年代,销路非常好,而国内面粉厂却只有天津贻来牟、芜湖益新、上海阜丰以及英商在上海经营的增裕四家。荣德生看出了面粉行业的商机,当他把这一想法告诉荣宗敬时,兄弟俩一拍即合。20世纪的第一个年头,荣氏家族事业迈出了其决定性的一步。农历二月初八,荣德生挑了这一良辰吉日破土动工,地点是在无锡西门外的太保墩,取名保兴,有保证兴旺的意思,这是无锡历史上第二家近代企业。17亩地皮,四部法国石磨,三道麦筛,两道粉筛,这是面粉厂的所有家当。发展速度从1914年至1922年8年间,荣家的面粉产业发展迅速,其产量占到当时全国面粉总产量的29%。这种高速度不仅在中国绝无仅有,在世界产业史上也非常罕见。到抗战前,荣家的面粉厂已飙升到14家,另外还衍生出了9家纺织厂。走向低潮1949年,国民党政权倒台前夕,荣氏家族内部出现了大震荡,这一年也是个分水岭,荣家由此走向低潮。国民政府在前一年推行币值改革和限价政策,不久就导致了严重的通货膨胀,引起抢购狂潮,上海经济渐趋瘫痪。上海产业界人士纷纷迁资海外,寻求新的出路。1948年11月,荣宗敬的长子荣鸿元因套购外汇被国民党政府判处缓刑,后交了一百万美元才算了结,情绪一度陷入低潮,不久就将鸿丰二厂纱机及设备售与大安纱厂,他则去香港另设大元纱厂,最后远走巴西,1990年客死他乡。其弟荣鸿三、荣鸿庆和荣德生之子荣尔仁、荣研仁等也先后离开上海。资金的外流,致使留在内地的荣氏企业元气大伤。这让荣德生气愤不已,“生平未尝为非作恶,焉用逃往国外?”在最后关头,荣德生和荣毅仁父子经再三斟酌决定留在大陆。新的复苏上海解放后,荣氏企业面临困难,不仅资金紧张,原料也供应不足,国家通过发放贷款、供应原料、收购产品委托加工等方法,对荣氏企业予以大力扶持,实现了新的复苏。荣德生父子加深了对共产党的信任感。荣毅仁在1954年向上海市政府率先提出将他的产业实行公私合营,这一举动为上海对私营工商业的改造工作起了积极带头作用,“红色资本家”的称呼由此得来。先驱逝世

- 人参与,0条评论

发表评论