诺奖得主在沪坐诊,耿小平医生(得主的意思)

- 创业

- 2022-05-27 13:30:23

44位诺贝尔奖获得者齐聚上海,他们为改变我们的世界做出了哪些贡献?

说起那些诺贝尔奖获得者,我们都觉得他们很伟大。毕竟,许多诺贝尔奖获得者为改变我们的世界做出了巨大贡献。不管是科学界还是医学界,作家的学生和贝尔获奖者都很棒。那么多诺贝尔奖获得者不聚集在上海。事实上,我认为这是他们为了自己的成就而做的事情。我觉得把这么多诺贝尔奖获得者聚在一起不容易,毕竟他们来自不同的国家。比如诺贝尔医学奖获得者,在医学领域有很大的贡献。有很多病是治不好的,但是因为他们的研究,很多病都治好了,有办法治好,这给了我们希望。另一个是科学界的诺贝尔奖获得者。他们有的在探索太空,有的在探索科学。其实不管我们在探索什么,我觉得我们人类总要进步,向科学靠拢。所以这些诺贝尔奖获得者让我们离科学越来越近,让我们真正感受到科学的真实存在。其实要想改变这个社会,离不开他们的研究和探索。十年来,他们一直在努力探索,追求自己的岗位。即使有时不成功,他们仍然不放弃。其实这是一种执着追求的精神。其实我真的很佩服他们在追求科学的过程中有时候会很孤独,因为没有人相信自己,也没有人因为自己的探索而觉得有点辛苦。

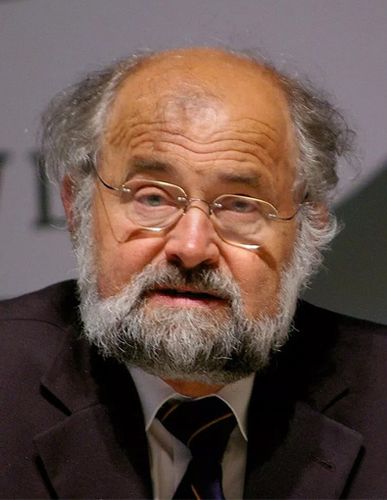

诺贝尔奖得主Erwin Neher教授,为什么会访问中珠医疗?

2018年12月4日下午,在澳门科技大学校长刘亮、药学院院长朱怡珍教授的陪同下,诺贝尔生理学或医学奖获得者厄温内尔教授专程来到中珠医疗。中珠医疗董事长兼总裁许、常务副总裁陈等公司高层领导热情接待。双方在总部会议室进行了交流和讨论。座谈会上,刘亮院长向中珠医疗管理团队介绍了厄温内尔教授在澳大利亚科技大学联合实验室正在开展的课题合作:生物物理离子通道与中医药研究。他还表示,在粤港澳大湾区的平台上,在澳门特别行政区政府的大力支持下,HKUST有信心加强HKUST研究院的技术创新中心,以期实现创新产业翻番的愿景。徐东代表中珠医疗对厄温内尔教授的卓越成就表示由衷的敬意,并诚挚邀请厄温内尔教授以澳大利亚科技大学国家重点实验室的平台资源,共同指导公司现有的医学生物技术项目。厄温内尔教授愉快地接受了邀请。采用“临床医学与基因组学有机融合”的临床实验室创新模式,充分整合资源,促进学科整合、人才储备和成果转化。努力把实验室建设成为国内领先、国际知名的研发中心;具有原始创新能力的d基地和高层次基因组学人才培养基地。当前,精准医学的不断发展对肿瘤疾病的诊断和治疗提出了巨大的挑战。联合实验室的成立不仅有利于国家生物产业战略规划的深入实施,促进四川肿瘤基因产业的发展,也将为广大患者带来更高质量的医疗产品和服务。"总有一天,我会乘着长风,冲破巨浪,扬起浑浊的风帆,在深深的大海上架起桥梁"。我们期待建联人与川肿人携手创新,迎接挑战,共建实验室,不断突破,为四川在中国临床肿瘤组学研究领域贡献力量。

从三无教授到诺奖得主,一个不留洋的中国科学家,是如何做到的?后来怎样?

全球科学界一直流传着这样一个病态的规则,那就是,一个人必须是在国外留学的科学家。才能获得足够的尊重和关注。留在国外有更好的科研环境没有错。错的是不应该歧视本地科学家。因为不留学的科学家有很好的想法,但是没有支持最终只能放弃理想,没有留学没有国外的简历就不能做出点成绩?不是,日本人山中伸弥告诉世界,不出国留学也可以做诱导多能干细胞的研究,中国就有这样的科学家。她没有留学,甚至没有院士头衔,却能够获得诺贝尔医学奖。她就是屠呦呦。一位伟大杰出的中国本土科学家。1930年12月30日,新年前两天,屠呦呦出生在浙江宁波的一个诊所家庭。他开诊所的父亲给涂家的小公主取名为优优。这是引用自《诗经小雅》,意思是“溜溜球鹿鸣,黄花蒿”。但当时谁也不知道这个优优会和艾蒿有这么亲密的关系,因为他的父亲是医生,在这样的家庭环境中长大,而屠呦呦受父亲的影响很大。医学梦很早就萌发了,她经常帮父亲煎药给病人喝。也是在这个过程中,她对中草药产生了浓厚的兴趣,她向往治病救人、给人们带来新生的慈善事业。在屠呦呦后来的回忆录中,她直言自己小时候的梦想是成为一名像父亲一样的好医生。然而,她不幸感染了肺结核,这几乎终结了她追求学业的理想。幸运的是,两年后她回到了学校。她努力学习,考上了北京大学。在北大医学部奋斗四年后,她被分配到卫生部中医研究所工作。就是在这里,一个关乎她一生的研究项目,让这个不留洋的陌生女孩,终于被世人记住。疟疾是一种由蚊子传播的传染病。蚊子叮咬后,带有疟原虫的血液会感染患者,最终导致寒战和发烧。

等病变。是一种在热带和亚热带地区,十分常见的传染病,每逢疟疾兴盛的季节,常常会有许多抵抗力较差的人死亡,据相关研究表明,在2000年之后,全球每年依旧有4亿人会感染上疟疾,它们主要发作在非洲和东南亚地区。但在上世纪的时候,疟疾盛行的地方,还得再加上一个中国,那时候的中国 疟疾同样严重。虽然有抗疟药品,但疟原虫的抗药性和越南战争的影响,导致了中国需要研究抗疟新药,因此 1967年中国成立了代号“523”计划。将全国60多家科研单位,和500名科研人员组合起来。共同完成这个特殊使命。 而屠呦呦就是其中一个科学家,当时处于特殊时期,老一辈科学家往往都不爱招惹麻烦,并且计划研究是以中草药作为理论基础,所以还是初级研究员,但拥有植物药草专业知识的屠呦呦,就被任命为研究组的组长之一。开始着手准备新的抗疟新药。在那几年中,该计划的研究人员都会翻阅大量古代医学书籍,和搜索中国南方的各种民间药方,然后对其中的草药 进行分析研究,但始终没有找到任何有效成分,而屠呦呦也是如此,她和她的团队,尽管搜集了2000余个药方,编写了640种抗疟可能性,也对其中200多种中草药进行研究,但最后也都以失败告终。其中也包括了青蒿这个草药。但这并没有难倒屠呦呦,有一天她突然对加热提取的方法提出质疑,认为可能是加热破坏了植物中有效成分活性,因此提出了用低温乙醚提取植物成分的方法。经过不断研究 在她和团队的努力下,最终实现了 用乙醚提取青蒿中的活性成分的方法,而提取的这个成分拥有着对疟原虫近乎百分百的杀伤力。能够以高效 速效和低毒的情况进行抗疟,所以她和她的团队将这个成分称作青蒿素。并加以研究,1973年后 屠呦呦团队合成的双氢青蒿素,正式宣告了,一款能够普及的抗疟新药就此产生。 青蒿素的应用,是能够在两三天内就消灭疟原虫,因此普及后,青蒿素药品很快就应用到了全球上百个国家。根据世界卫生组织的的说法,由于青蒿素的发现,全球的疟疾病人减少了37%,治愈率也提高了60%。约有620万人因此获救,如此 杰出的发明,让屠呦呦在2011年获得了拉斯科医学奖,这是中国生物医学界历史中,获得的世界级最高奖项,但在4年后,屠呦呦再度打破了记录,成功斩获诺贝尔医学奖。成为了中国第一位自然科学诺贝尔奖得主。自此 对于这个,无留洋背景 无博士学位 无院士头衔的三无科学家,没有人在敢提出质疑,很多人想问。没有留洋的她是如何做到的,其实无非就是在380次的研究失败中,用一次次的失败和重新振作,在团队之间默契的配合下,获得成功,她也成功告诉了我们,想要成功并不需要什么的经验。

- 人参与,0条评论

发表评论